2024年中国展览经济发展报告:展会规模结构持续优化,区域分布有特点

《2024年中国展览经济发展报告》显示,2024年,我国境内共举办了3844场经贸类展会,展览总面积达到了1.55亿平方米。这一数字与去年相比保持稳定,而展览面积则实现了10.1%的同比增长。具体来看,平均每场展会的展览面积从2023年的3.59万平方米上升到了4.03万平方米,增长了12.3%。

发展报告

观察展会规模,小型展览(面积在1万平方米及以下)的场次显著减少,较去年同期降低了25.8%;而大中型展览(面积介于5万至10万平方米之间)的场次则明显增多,同比增长了11.8%,这反映出展会规模结构的持续优化态势。

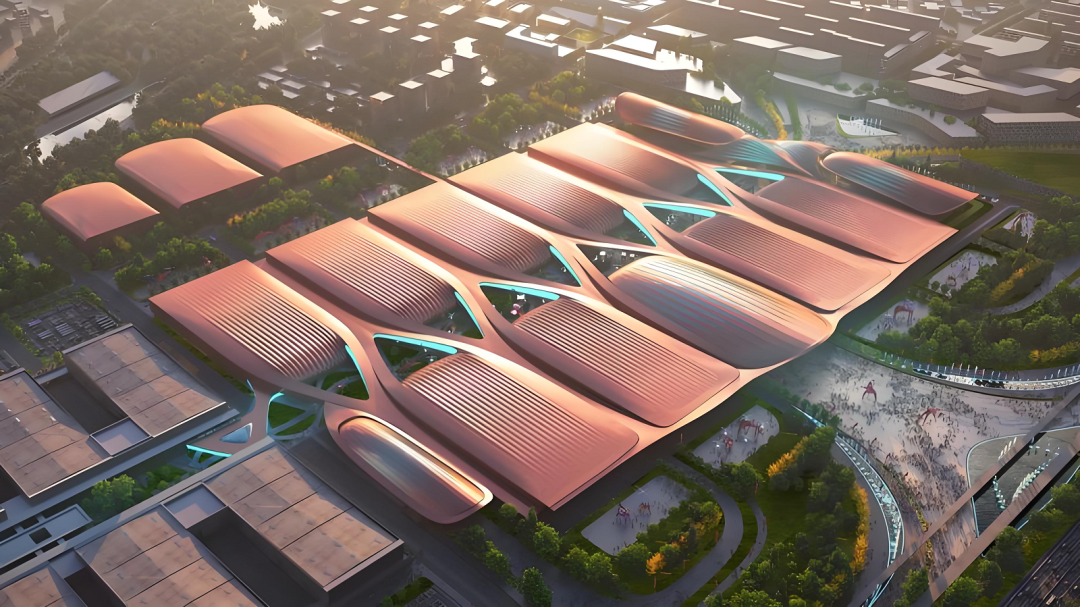

从区域分布的角度来看,东部地区在经贸类展会项目数量及展出面积方面均居全国首位,其占比分别达到了67.3%和72.5%。京津冀、长三角、珠三角地区已成为全国展会集群的佼佼者,这三个区域在经贸类展会数量及展出面积上的占比分别是54.9%和62%,呈现出明显的区域展会集聚现象。10月底即将举行的盛会将在河北廊坊的国际会展中心举行,该中心位于北京、天津与雄安新区构成的“黄金三角”区域中心地带。

2024年,我国展览行业市场化进程持续推进。众多地方政府着重于削减财政开支,尤其是非必要支出,并致力于职能的优化调整,以促进市场主体在展览领域的更加突出。具体来看,2024年国内展览面积排名前100的项目中,由政府主办或主导的展会项目比例,相较于2023年的33%,已降至25%。

会展业扮演着连接生产与消费、供给与需求、国际与国内市场的关键角色,它不仅是各国企业、市场和资源要素交流的重要纽带,还被赞誉为国民经济状况的晴雨表、产业进步的推动力,对于推动经济社会发展和国际经贸合作发挥着无可替代的作用。——中国贸促会会长任鸿斌

会展业优势

经济带动作用

会展活动本身具备直接的经济效益,包括展位费用、门票收入以及会议注册费等。此外,参展商与观众在会展期间对于餐饮、住宿、交通、旅游以及零售等方面的消费,亦对当地经济产生了直接的正向影响。以大型会展活动为例,其举办往往能显著提升举办地酒店的客房入住率,带动餐饮业的营业额显著上升,并促进当地旅游景点游客数量的增加。

间接推动作用显著:会展经济拥有显著的产业链条影响,有效促进了上下游产业群的兴旺。比如,各类会展活动会激发广告、印刷、物流、装饰等领域的需求,为这些领域带来商机及收入提升。研究数据表明,会展经济的产业带动比例可高达1比9,意味着会展活动的直接收益每增加1元,就能带动相关产业收入增加至9元。

促进贸易合作与交流

展会为企业搭建了一个展示产品、技术及服务的舞台,这样的平台有助于企业拓宽市场领域,寻觅潜在合作伙伴,以及进行贸易谈判,进而加速商品与服务的流通,增进地区与全球范围内的经济合作及交流。

推动信息传播与技术创新

展会现场作为信息传播与知识交流的关键平台,参展商与专业观众得以掌握行业最新资讯、尖端技术和市场走向,进而有效推动新技术、新理念的传播与推广,助力行业技术革新与进步。

提升城市知名度和影响力

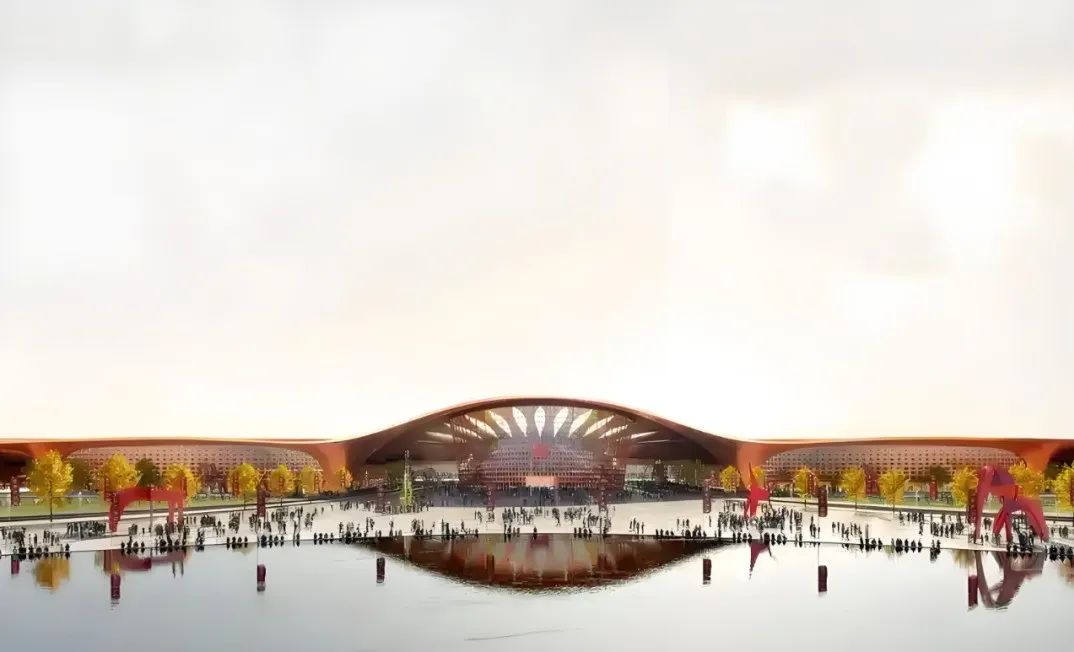

举办大型会展活动可以吸引众多国内外媒体的关注,并促使人群汇聚,从而显著提高举办城市的知名度和良好声誉,增强其吸引力和竞争力。这有利于城市吸引投资、人才以及旅游资源,为城市的经济发展营造有利的外部条件。以上海举办的进博会为例,它使得全球目光聚焦于上海,进一步提升了上海在国际经济、金融、贸易和航运中心领域的地位与影响力。

优化产业结构

会展经济的繁荣吸引了众多高端资源汇聚,进而推动了服务业等行业的迅速成长与壮大,这有助于产业结构向更优化的方向发展和升级。此外,会展活动中所展示的先进技术和新兴产业,也起到了引领传统产业向高端化、智能化以及绿色化转型的积极作用。

增加就业机会

会展活动的策划、组织、搭建等环节,以及展会期间的服务、安保、物流等工作,均涉及相关产业,如酒店、餐饮、旅游等,这些行业因活动需求而增加人员配置,从而为社会创造了众多就业岗位,包括短期和长期的就业机会,这对减轻就业压力起到了积极的作用。

促进文化交流与融合

来自不同地域与国家的参展者与观众云集一堂,他们各自携带了独特的文化、传统和观念,这不仅促进了文化的交流与融合,也加深了人们之间的相互理解和友谊,对文化多样性的发展起到了积极的推动作用。特别是那些专注于文化艺术领域的展会,比如国际艺术展和电影节等,它们为文化艺术作品的展示与交流搭建了专门的舞台,极大地丰富了人们的精神文化世界。

展览行业作为洞察经济蓬勃发展的关键渠道,各地政府应当主动引导并给予支持,鼓励以市场化的途径举办各种专业展览、消费展览等形式的会展活动,同时,应积极促进各类行业协会、商会等组织以市场化手段来组织各类展览。

国家及地方政策

管理体制改革

设立由商务主管部门主导、多部门协作的部际联席会议机制,以实现展览业发展的整体规划和协调。对行政审批管理模式进行革新,依据地域管理原则,逐步将对外经济技术展览会的行政审批权限下放到地方,适时将审批制度转变为备案制度,并实施网上备案和核准流程,以此提升行政许可的效率。

推进市场化进程

对各级政府举办展览的行为实施严格规范,削减财政投入和行政干预,增强政府对社会服务的采购力度,并设立政府办展的退出机制。同时,放宽市场进入门槛,致力于市场主体培育,强化专业分工,进一步扩大展览业的市场发展空间。

发挥中介组织作用

积极倡导行业协会开展对展览业发展规律与动向的研究,同时充分发挥贸促机构以及其他经贸组织的职能与效能,向企业输送经济资讯、市场预判、技术辅导、法律咨询以及人员培训等多方面服务,以此提升行业的自我管理能力。

健全展览产业链

优化展馆的管理与运营体系,同时考虑公益属性与市场规律,推动展馆管理体制的改革以及运营机制的革新,制定出公开、透明且无歧视的场馆使用规定,强化对全国场馆信息的管控,提升场馆设施的使用效率。

完善标准及诚信体系

优化展览行业规范与诚信机制,迅速构建涵盖展馆、展会组织者和参展商的信用评价体系,普及信用服务与产品的运用,设立信用记录及违规企业信息公布机制,实施信用等级分类管理。

加强知识产权保护

加速完善展会知识产权保护的相关规定,增强对展会知识产权保护工作的力度。同时,积极倡导并激励展览会举办方运用专利申请、商标注册等手段,充分挖掘和利用展会名称、标识、商誉等无形资产,进而提高展会知识产权的创造、应用及保护的整体水平。

强化政策引导

定期推出展会支持指南,推动具有产业特色和地域特色的重点展会成长,并致力于打造知名品牌展会。实施税收优惠政策,助力中小企业参与关键展会,激励展览企业赴海外参展,对符合条件的企业及其相关服务企业实施税收减免。提升金融服务水平,推动金融机构研发契合展览业特性的金融产品及信贷方式,同时,扩大展会举办方、展览服务公司以及参展商的融资途径。

健全行业统计制度

构建一套科学且合理的会展业统计指标及调查方式,对会展业的发展态势进行严密监控与深入分析,以确保政府决策和企业运营能够基于详实的数据进行。

会展业呈现出鲜明的“一业兴百业旺”的特点,其“倍增效应”不容小觑。国际展览业协会的执行长柯世祺指出,全球会展业每年贡献的GDP超过两千亿美元,同时提供了三百四十万个就业岗位,对工业、旅游业、服务业等多个行业产生了广泛的影响。